元ラーメンズの小林賢太郎が、過去に、ホロコーストをネタにしたコントをやってたってことが理由で、五輪の開会式演出を解任された。

これについては切り口がいっぱいありすぎ、羅列してもうんざりだろう。なので、件名に挙げた点について一言したい。

今までもずっと言ってきたように、コメディアンはそもそも不謹慎でなければならない。

宮廷道化師などは、権力に対する批判者として、わざわざ王が雇っていた。ありとあらゆる権威、あるいは価値観に対して、アンチテーゼを提出することが、コメディアンに割り振られた役割りだった。なので、そこにタブーを求めてはならない。コメディアンのいうことにいちいち怒るのは、むしろ、王の威厳を傷つけることだった。

それを踏まえて、今回の小林賢太郎の案件を眺めると、何とも奇妙な印象を受ける。小山田圭吾のように、彼自身が行ったいじめを面白おかしく披露するといった、それ自体が犯罪的な行為とはまったく質の違うケースなのに、まるで同じように扱われている。

いかにも日本らしく当局の反応が場当たり的で、白洲次郎の言う「プリンシプル」のなさを感じさせる。つまり、問題に対する時の、国民的な総意に基づく意思とか理念とかを感じさせない。

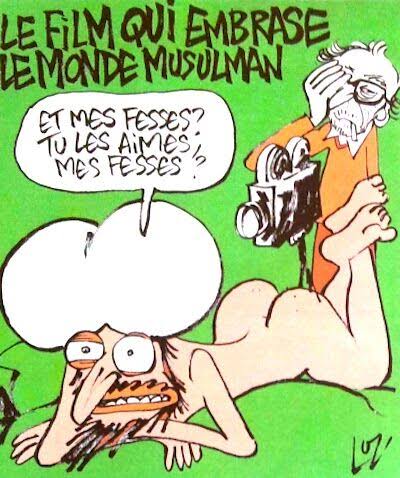

それで、つい思い浮かべてしまうのは、シャルリーエブド事件。

シャルリーエブドに掲載されたムハンマドの戯画が冒涜であるとして編集部がイスラム教徒に襲われ死者を出した。この時、フランス全土で「わたしはシャルリー」というスローガンを掲げた抗議行動が行われたのだけれども、是非はともかく、そこにはフランスに共有されている理念の存在を確かに感じさせた。

こういう絵を載せたら気を悪くするだろうと、日本人なら思うだろう。しかし、マクロン大統領は「われわれには冒涜権がある」と言ったのだった。

乱暴に言ってしまうと、フランスはこの冒涜権を認めたことで、カトリックとプロテスタントで戦われた内戦を30年で終わらせられた。イスラム教徒は何年戦争をやってる?。

「表現の自由」、「政教分離」というと如何にも意識高い系のうわごとのように響くかしらないが、現に貫けば戦争を終わらせられるのだし、それが国家の理念になる。その国家を国民が生きる意味になる。

その意味で、憲法9条は、事実上わたしたちの国家理念であると断言していいのだろう。戦後、私たちは、それを礎に尊厳を回復し、繁栄を築き上げてきた。

小林賢太郎の件は、防衛副大臣がJOCも自国の政府もすっ飛ばして、サイモン・ウィーゼンタール・センターに通報したという。「自分たちには何の理念もありませんから、どうぞそちら様の理念で判断してください」と、制度と国体の問題以前に、寄って立つ理念の持ち合わせのない国家でございますと政府自らが表明したに近い暴挙だった。

自民党政府は、結局、A級戦犯の末裔にすぎない。靖国信者と日蓮信者の彼らにあったのは小賢しい謀略と帝国主義時代の醸し出した誇大妄想に過ぎなかった。理念がなく、したがって、言葉も持たない。

日本の政治がが国際社会で発言力を持たないのは、いまだに19世紀的な国家観から逃れられないためだろう。日本だけ違う世界線を生きている。つまり、お仕着せで借り物なのは憲法9条ではなく、実は、彼らの国体観の方なのである。帝国主義時代の世界観にあわせてでっち上げた国体観が自律的と言える?。

私たちが自民党の政治家を見る時なんとなく感じる恥ずかしさの原因はこれなのではないか。今回のオリンピックをめぐるあれこれ。恥ずかしくない?。