連休じゃなきゃ観にいかなかったかも。「インディアン?」って思うじゃないですか?。「ロックって黒人とアイリッシュがもたらしたものじゃなかったの?」って。

表題の「RUMBLE」は、ネイティブ・アメリカンのリンク・レイの曲名なんだけど、インストゥルメンタルで放送禁止にされている唯一の曲だそうです。どういうこと?。放送禁止って、ふつう詩の内容が引っかかるもんでしょう?。こんな露骨な人種差別がまかり通ってるんだね、アメリカって。

奴隷制の時代に、黒人が太鼓でコミュニケーションをとるのをおそれて、彼らの音楽を禁止していたというから、その名残で非白人の音楽を聴くと心がざわつくのかもしれない。

これ、カナダでだから作れた映画だと思います。バフィ・セイント・マリーがベトナム反戦歌を歌っていた当時、突然、火が消えるように、マスコミからの注目が消えた。のちに、それこそ、ずっとのちに、彼女があるラジオに出演したとき、当時は政府から圧力があったと告白されたそうだ。

ロビー・ロバートソンが出てきたのでびっくりしたんです。歳をとってたので別の人かと思った。あのロビー・ロバートソンじゃないですよね?って。でも、ザ・バンドのロビー・ロバートソンだった。

マーティン・スコセッシがザ・バンドの解散コンサートを撮った『ザ・ラスト・ワルツ』のリマスター版をおととし観た。あのライブにはマディ・ウォーターズが招かれていた。あのラストライブに乗り気じゃなかった他のメンバーを説得するために、憧れのマディ・ウォーターズとの共演を条件に出したんです。

去年観た『サイドマン スターを輝かせた男たち』に出ていたハウリン・ウルフとローリングストーンズの共演シーンがあった。まさかと思ったら、ハウリン・ウルフもネイティブ・アメリカンなんだそうです。マディ・ウォーターズとハウリン・ウルフは、あんまり詳しくないから口はばったいことになるけれども、両雄とか双璧とかいうべき存在だと思うんです。

ロビー・ロバートソンはカナダから来た白人、ハウリン・ウルフはアメリカの黒人と思っていたのだけれど。糸井重里が『ザ・ラスト・ワルツ』について語っている記事でも、ザ・バンドのすごさについて、カナダ人っていうよそ者だからこそ、アメリカのカルチャーに対する思い入れが「強くなるんでしょうね、逆に。」みたいなことを言っていたのだ。

まさか、ロビー・ロパートソンもハウリン・ウルフも、アメリカ先住民の血を引いていたとは。ハウリン・ウルフがインディアンなら、ロックのルーツが黒人だなんて迂闊に言えなくなるなあ。

ハウリン・ウルフがギターを学んだ、チャーリー・パトンという伝説のブルースマンもネイティブ・アメリカンだそうだ。

ロビー・ロバートソンって竹内まりやとも親交がある。竹内まりやがまだデビューするかしないかの頃に、来日したロビー・ロバートソンの通訳みたいなことをしていたことがあった。それも、たんに竹内まりやが英語に堪能で、音楽に造詣が深くて、その上可愛くて、ってだけじゃない文脈が見えてきてしまいます。

この映画の字幕は、『白い暴動』の時と同じく、ピーター・バラカンが監修している。下に、トークショーのYouTubeを貼っておくので観ていただきたい。ピーター・バラカンもロビー・ロバートソンがネイティブ・アメリカンとは知らなかったそう。カミングアウトしたのは80年代になってからだそうです。

ちなみに、映画の副題にも使われている「インディアン」という呼称については、ピーター・バラカン自身迷ったそうだが、彼ら自身がそう名乗っているのでそのままにしたそうだ。

ジミ・ヘンドリックスがネイティブ・アメリカンだったのも、これは、私がものを知らなすぎたのだと思うが、今回初めて知った。

それを知ってしまうと、ウッドストックでの「星条旗よ永遠なれ」のパフォーマンスはまた別の重みを加えて見えてくる。

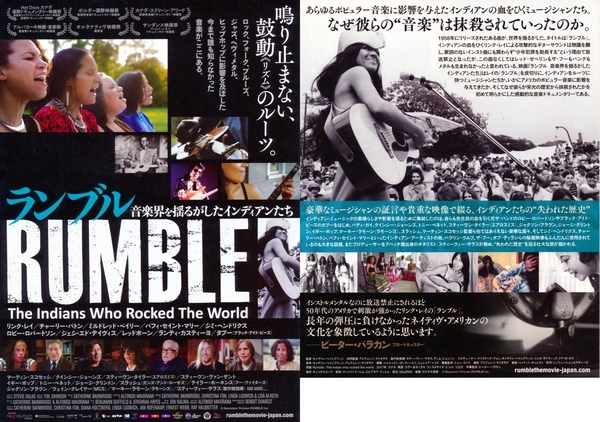

インディアン・ミュージックの真実を追う/映画『ランブル 音楽界を揺るがしたインディアンたち』予告編

「ランブル 音楽界を揺るがしたインディアンたち」ピーター・バラカン×立川直樹トークショー

![ラスト・ワルツ (2枚組特別編) [AmazonDVDコレクション] ラスト・ワルツ (2枚組特別編) [AmazonDVDコレクション]](https://m.media-amazon.com/images/I/51FRHTPk7EL._SL160_.jpg)

ラスト・ワルツ (2枚組特別編) [AmazonDVDコレクション]

- 発売日: 2019/07/24

- メディア: DVD