はてなブックマークで、去年、2017年の「年間ブックマークランキング100」の7位に【7年かかった】19歳から7年、1人で30個のWebサービスを作り一発当ててもう働く必要がなくなったので振り返ってみるつって、19歳からコツコツwebサービスを作り続け、7年で一生働かないで生きられるお金を貯めたって人の回想が載ってた。

「まじめに働く」って言葉の意味が昔と同じであるなら、今の時代、その言葉の内容はこういうことを指すって言っていいんだと思う。

少なくとも、「愛社精神」とか言って、すすんで社畜になって、会社のために心身ともに捧げ奉るなんて生き方は、六〇年代ならともかく(その頃でも全面的に誉められた生き方だったとは思わないが)、今では「まじめ」どころではなく、「ふざけてんのか」と言われる働き方だと言えるだろう。

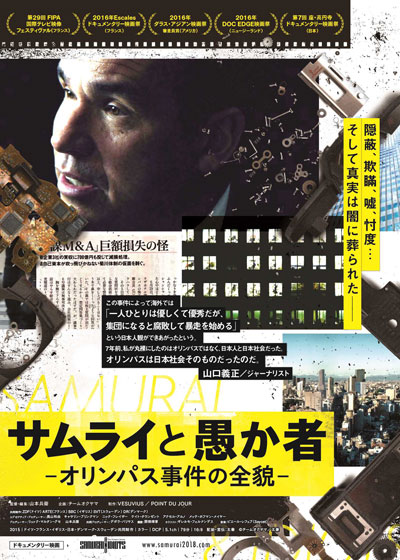

具体的に例を挙げれば、オリンパスで粉飾決算を隠蔽しようとした幹部たち、奇しくも、この5月には、あの事件を扱ったドキュメンタリー映画『サムライと愚か者 オリンパス事件の全貌』

が公開されるが、彼らを「企業戦士」などと物騒な言葉で、150年前に滅びた「サムライ」にたとえて表現してきたのは確かだし、ああいう事件を見るかぎり、日本の企業と社員の関係が、国際社会に対して、同じ責任を担う法人と個人の契約関係であるよりも、いまだに、領主と領民のような封建的な関係を脱していなかったと批判されても仕方がないと思う。

さらに言えば、森友問題で公文書の書き換えをやった官僚たちの働き方だが、あれを指して、「まじめ」だと言いうる価値観がまだどこかに漂ってる可能性はある。たとえば、「書き換えをやった官僚は、ある意味、まじめなんですよ」なんて、そのへんのコメンテーターがいかにも言いそうな気がする。

公文書を書き換える官僚の働き方が、まじめなどでは絶対にないのは言うまでもないが、ただ、彼ら官僚が、この国の教育システムでもっともまじめだと評価されてきた人材の集団であることもまた間違いない事実てある。

![週刊プレイボーイ 2018年 4/9 号 [雑誌] 週刊プレイボーイ 2018年 4/9 号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51PPSSdOynL._SL160_.jpg)

- 作者: 集英社

- 出版社/メーカー: 集英社

- 発売日: 2018/03/26

- メディア: 雑誌

- この商品を含むブログ (1件) を見る

「平時には両者(規則と前例)のちがいはほとんど見分けがつきませんが、異常なことが起こるとはっきりと分かります。『前例』のない事態では、日本の官僚は保身のためにあっさりと規則を無視するのです。」

この前例至上主義は、教科書に書いてあることを神聖視して反復することこそ正義だと教える、日本の教育システムで人格を形成した、エリートのなれの果てをまざまざと見せつけるように思うのだけれど。

そして、もう一度文頭に戻って、19歳から大学にもいかず、企業に就職もせず、独学でプログラミングを学んで富を作って、26歳からあとは自由に生きるって人と、国が国民から集めた富を投下した教育システムで「選良」とされた人たちの集団が、国のシステムを機能不全に陥れている現状を見比べるとき、これはもう暗然、慄然とするしかない。

週刊プレイボーイのさっきの橘玲のコラムを読み終わったら、次のページをめくってください。堀江貴文と西村博之が教育システムについて議論しています。

堀江貴文の意見を要約すると、学校教育はすでにオワコンで、教育に国富から莫大な費用を投下してもほとんど回収できないので、教育に投資する代わりにベーシックインカムで、すべての国民に最低の生活を保証するほうがよい。今はインターネットで自主的に学習できる環境が確保できるのだから、優秀な人は勝手に学習する。

これに対して、西村博之は、優秀な人はほっといていいのと、アホにカネをかけてもしょうがないのには同意するが、「教育を受けるのは無駄である」が常識の社会になると、フツーの人が優秀になれるチャンスを失うのではないか、ある程度の年齢までは、社会が教育に投資すべきではないかという意見だった。

この議論では、西村博之に分が悪いのは、それだと今と何も変わらないことになってしまうので、今の教育システムの選良である官僚たちの体たらくを見るかぎり、それでいいとはなかなか思えない。

AIやロボットが労働を代替できる時代に、無理して人間を教育する必要はないという、堀江貴文の意見にむしろリアリティーがある。時代が変わってきていることについては、西村博之も同意せざるえなかった。

堀江貴文には『すべての教育は「洗脳」である~21世紀の脱・学校論~』という著書がある。たしかに、明治以降の日本の教育システムには、つまり日本の学校には、そういう一面が強かっただろうと思うが、それだけではなかったと一旦留保したいのは、戦前の旧制高校の在り方で、私はもちろん実際には知らないが、詩人の中村稔の自叙伝である『私の昭和史』を読んで、その一端を覗いたことがある。学生による自治制度と全寮制が、独特の文化を作っていて、それは、洗脳とは言い難かったと思う。

- 作者: 吉田健一

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 1992/12/03

- メディア: 文庫

- この商品を含むブログ (2件) を見る

イーヴリン・ウォーは

「私は初めからオックスフォオドをどこか他所へ行く準備をするために来ているという風でなしに、そこに住んで楽む場所と考えていた。」

と書いているそうだ。

これに続いて吉田健一が引用している『ブライヅヘッド再訪』の第一部第1章の文章をここに書き写したい誘惑に駆られるが、今はやめておくとして、こうした教養の場としての学校のあり方が、実は、学校の本来の姿だった。

就職のための手段としての教育の場としての学校も、それはそれで有意義なのに間違いないが、堀江貴文も西村博之も合意しているように、インターネットの誕生で、時代が大きく変わった。学校が教育の場として機能しなくなって来ているならば、本来の教養の場としての姿に立ち返ることが、遠回りのようでも、いま、必要なことなのではないかという気がする。