シアター・イメージフォーラムで「イーダ」。

単館上映、しかも初日の初回、ややイヤな予感がしないでもなかったが、なにせこの暑さ、日ざかりの炎天下に行列するよりはと、上映開始の30分以上前に着いたのだけれど、「チケットをお求めの方は列の後方におならびください」と言われ、その列をたどっていくと、建屋のまわりを一周して表通りに戻った。

ふだんならめげるところだが、この劇場にかんしては、「アクト・オブ・キリング」「ジャック・タチ」と、2回連続で見逃していることもあり、さすがに3回連続パスはないなと覚悟を決め、列の最後尾にしずかに立った。

チケットを手に入れ、空いているシートに尻を沈めて、携帯の電源をオフにしようと表示を見ると、時刻は上映開始予定の11:00フラットだったが、結局、上映はそれから10分ほど待つしかなかった。

「イーダ」の舞台は1962年のポーランド。戦争孤児として修道院でそだったアンナは、誓願の前に唯一の肉親である叔母に会っておくことをすすめられる。

はじめて会った叔母ヴァンダの口から、自分がじつは、イーダ・レベンシュタインという名のユダヤ人であると告げられる。そして、ヴァンダの車で自分が修道院に預けられたいきさつをたぐる短い旅に出る。

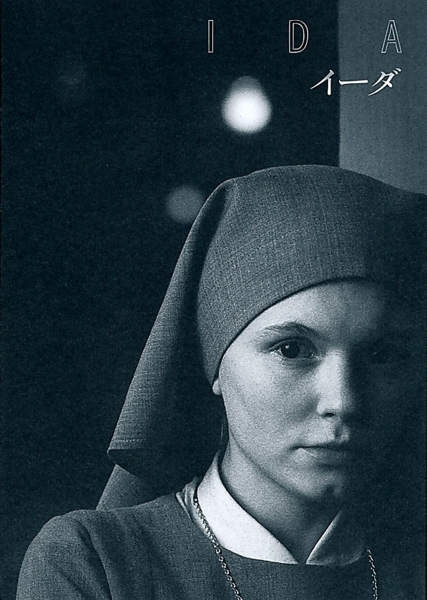

イーダを演じているアガタ・チュシェブホフスカが、見ての通り、とても魅力的なんだけれど、パヴェウ・パヴェルコフスキー監督によれば、イーダの役は、「演技経験がいちどもなく、演じたいとすら思っていない」完全な素人の女の子を血眼になって探したのだそうだ。

アガタは戦闘的なフェミニストであるうえ、神というものに懐疑的で、ポーランドにおける教会の存在を頭から軽視していることがわかりました。オーディション中に、化粧やヘアスタイルや“ヒッピー”的な装いを取り去って、アガタのことをもっとよく見てみたのです。彼女こそ、まさしくイーダでした。アガタにはどこか時代を超えたところがあり、感動的にまで真正だった。あたかも現在のメディアや一般的ナルシシズムとは無縁の存在であるかのようだった

わたしみたいに、見終わってはじめて‘あ、ポーランド映画だったんだ’くらいのことでも充分に楽しめるので、安心して行列してもらえばいいのだが、パンフレットでポーランドの時代背景を理解しておくとさらによいだろう。

たとえば、冒頭、イーダたち3人の少女がキリスト像を洗って、教会の庭にしつらえるところは、そういう行事なのかなくらいに思って気にもとめなかったが、あれは、ソ連でフルシチョフによるスターリン批判があり、ポーランドでも今まで隠していたキリスト像をまた表に出せるようになったということなのだそうだ。

久山宏一という研究家にインタビューしているところを読むと、ポーランドにあって、キリスト教教会が政治に果たしてきた役割がすごくよくわかる。

特に、ポーランドでのユダヤ人問題については、独特で複雑な背景があることがよく分かる。

ひとつには、ポーランド人のステレオタイプ的な自己認識として、周辺の大国に翻弄され踏みにじられてきたという被害者アイデンティティーがある。そのために、自分たちが弱者に対して冒してきた暴力行為については、なんとなくはぐらかしがちな一面もあるかもしれない。

イーダがユダヤ人と知りながら、彼女を受け入れた教会のように、ナチスの占領下にあっても、ユダヤ人をかくまった勇気ある人たちもいたにちがいないが、一方で、ナチスの占領によって、反ユダヤ思想が公認されたと考えて、誰に強制されるでもないのに、ユダヤ人を殺害した人たちがいたことも、いくつかの事件で知られているそうだ。

話がややこしいのは、こうした事件が、第二次大戦後、スターリンの支配下で裁かれたこと。スターリン時代がおわると、今度は、あの裁判は拷問による不当判決で、ユダヤ系判事のでっちあげだ、みたいな噂がささやかれるようになり、イェドヴァブネという、ユダヤ人300人が殺された村には、この地のユダヤ人はヒトラーに殺害されたという偽の記念碑まで建立されたそうだ。

イーダの叔母、ヴァンダが退職した判事であるのは、このあたりのことを背景に憶えておくと、映画の奥行きがひろがる。この映画の時代はちょうど、スターリン支配が終わる頃なので。

ラストシーンは、なんでもないようでありながら、とめどなく深い。イーダはすでに自分がユダヤ人だと知っているわけだから。

聖書のウソと思われる箇所にはなかなか興味深い点も多々あるけれど、中でいちばんあほらしいウソは、ローマ人提督ピラトがユダヤ人の要求に屈してイエスの処刑を許可する話だろう。そのわずか40年後には、イスラエルを国ごと殲滅するローマ帝国の提督が、ユダヤの群衆に恐れをなした?。

こういうウソを、キリスト教徒が平気で受け入れていることに、いまさら驚いてみせるつもりはない。ただ、こうして世界を彩っているウソの羅列の最先端を、人生を知り始めたばかりの十代の少女が、顔を上げて歩いてゆく、その姿に最大の賛辞を贈りたい。